Un peu d’histoire

Pesaro ? Ville portuaire italienne située sur le bord de la mer Adriatique, non loin de Bologne. De nombreuses bâtisses importantes, d’inspiration Renaissance, témoignent de l’histoire de cette ville. Au XVème et XVIème siècles, Pesaro est liée à la puissante famille Sforza de Milan et, sur place, à celle des Della Rovere qui, l’une et l’autre, livrent une guerre, longue et sans merci, au pape Cesare Borgia qui finira, victorieux, par rétablir la domination papale sur la ville aux alentours de 1631.

En 1799, Napoléon Bonaparte, qui n’est pas encore empereur, occupe la ville. Ce n’est qu’en 1860 que la ville, après un plébiscite, est annexée à l’état italien.

La vieille ville, entourée de fortifications imposantes, se double d’une côte balnéaire plus moderne où s’alignent, outre le port, les hôtels, et sur les plages, des forêts de parasols où les estivants s’abritent du soleil pour siroter des vins pétillants, déguster des glaces ou d’innombrables variétés de sandwichs qui sont, aussi, une des formes de la dolce vita.

Mais Pesaro s’enorgueillit d’être la ville natale du compositeur Gioachino Rossini né le 29 février 1792 d’un père fervent partisan de la Révolution française et trompettiste de la ville et d’une mère chanteuse. La famille, en raison des convictions politiques affichées du père doit fuir la police politique[1]. Elle « émigre » non loin à Bologne où Anna Guidarini, la mère, est engagée, au théâtre de la ville, comme chanteuse.

C’est dans cette ville que le jeune garçon reçoit, par divers professeurs, ses premières notions de musique et de chant. Il les parfait au Liceo Musicale de Bologne. Le premier opéra, Demetrio et Polibio, est rédigé pour les chanteurs de la famille Monbelli. Achevé en 1806 – Rossini n’a alors que 14 ans – l’opéra ne sera effectivement mis en scène qu’en 1812.

Devenu adulte, de multiples opéras « seria » et « buffa [2]» se succèdent à un rythme effréné : deux à trois par an. Les succès s’enchaînent mais Le Barbier de Séville, composé en 14 jours pour le Carnaval, reçoit à Rome – on a peine à l’imaginer ! – un accueil mitigé en 1815. Quelques années plus tard, aux alentours de 1822, Rossini quitte l’Italie pour Paris où en 1824 il devient directeur du Théâtre Italien. Même s’il retourne en Italie, il cesse d’écrire pour la scène en 1825 et se consacre à la musique sacrée ainsi qu’à des mélodies appelées Pêchés de vieillesse.

Photo d’Étienne Carjat. 1865

Son œuvre tombe plus ou moins – à l’exception du Barbier de Séville – dans un relatif oubli. Il faudra attendre les années 1970 pour que l’on comprenne le côté novateur de sa production ainsi que l’originalité de son style et de son écriture. On assiste à un retour en force de celui qui est désormais le « Cygne de Pesaro ».

Dès 1980, la création du « Rossini Opéra Festival » enclenche un double mouvement. Faire connaître toutes les œuvres du compositeur mais aussi permettre – via l’Accademia Rossini – aux jeunes chanteurs de se perfectionner dans l’art – périlleux – du chant rossinien. Le compositeur avait une très grande admiration pour les castrats[3] dont la vélocité dans les « fioritures[4] » forçait son admiration. Il en fit une des caractéristiques de « son » chant et du style de sa musique comme on l’admire chez des artistes qui défendent ses œuvres : Juan-Diego Florez, Joyce Di Donato, Cécilia Bartoli, Michaël Spyres, Lawrence Brownlee, Angela Mead… et tant d’autres artistes de ce Festival.

Après les deux années difficiles dues à la pandémie – dont une 2020 totalement blanche – il était difficile de prévoir les conséquences de cette rupture de régularité sur un public dispersé…

C’est un grand plaisir et une belle émotion – à l’instar de celle du chef d’Orchestre Daniel Smith sur lequel nous reviendrons – de constater que le festival, tel le phénix – à défaut de cygne[5]! -renaît vraiment de ses cendres (du 9 au 21 Août 2022).

Même si, ne minimisons pas l’évènement, le changement est d’importance. Le nouveau directeur artistique, qui vient de prendre récemment ses fonctions, n’est autre que le ténor Juan Diego Florez. Cet artiste, péruvien d’origine, y « débuta » sa carrière professionnelle en 1996 dans Ricardo et Zoraïde puis Matilde de Sabran. Très implanté à Pésaro où il vit avec sa famille, il mènera sa carrière internationale de ténor tout en étant artistiquement impliqué dans les productions du Festival chaque année. Tel sera effectivement le challenge à relever d’être à la fois un ténor très demandé sur les scènes internationales et veiller à la bonne marche d’une organisation devenue aussi importante que renommée.

Ce n’est probablement pas tout à fait l’effet du hasard si l’une des œuvres choisies au programme de l’édition 2022 se trouve être Le Comte Ory dont Juan Diego Florez est, sur la scène internationale, l’un des plus fidèles interprètes[6].

©ROF/Amati

Rappelons que Le Comte Ory – une fantaisie médiévale – a été créé un peu au forceps. Rossini avait quitté l’Italie pour Paris où il s’était engagé, contractuellement – en qualité de directeur du Théâtre Italien – à produire des œuvres…qu’il avait bien du mal à écrire.

Toutefois, peu avant en 1825, il reçoit commande pour le couronnement de Charles X d’un opéra de circonstance. Il s’inspire, plus ou moins fidèlement, d’un ouvrage de Madame de Staël : Corine ou l’Italie paru en 1807. L’écrivaine y raconte une histoire d’amour entre Corine, une poétesse italienne, et Lord Oswald Nelvil, un noble anglais. On retrouvera ce personnage de Corine dans la scène X du Voyage à Reims pour une aria sublime accompagnée à la harpe:

« Noble harpe, qui m’es toujours

Une compagne fidèle

Mêle à mes chants les accords

De la joie et de l’amour. »

Ce thème de la rencontre amoureuse sera, bien sûr le thème central de l’œuvre, mais « élargi » et « adapté » aux circonstances propres à la commande. Un groupe d’homme et de femmes de diverses nationalités et de différentes conditions se rend à Reims[7] pour assister…. à un mariage…ils tombent en panne de diligence sur la route qui les conduit à leur « royale » destination.

Cet opéra-buffa conte les heurts et malheurs de cette petite communauté insolite, forcée de cohabiter dans des circonstances exceptionnelles. La trame de l’intrigue – le voyage et la vacuité de l’attente – devient prétexte à décrire les marivaudages, à observer les rivalités, à peindre les crises que traversent les couples. Cela donne, au final, une peinture assez acide des caractères, des tempéraments et des travers de chacun des protagonistes. C’est, un peu avant Balzac, La Comédie humaine… Car, dans cet inventaire à la Prévert que constitue le groupe des voyageurs, se trouvent une brochette de diverses nationalités qui soudain se confrontent à l’autre différent de soi. Pour au final, donner l’un des airs les plus célèbres de la partition où chacun des personnages est décrit et quelque peu caricaturé dans ses « travers » nationaux. Morceau intégralement repris dans Le Comte Ory.

Cette œuvre de circonstance sera créée le 19 Juin 1825. Seulement 5 représentations : un franc succès mais limité.

Comme il était d’usage à cette époque pour des compositeurs qui pouvaient écrire deux à trois œuvres par an, le recyclage de certaines compositions était monnaie courante. Citons, pour mémoire, que la célébrissime Barcarolle des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach qui date de 1881 provient de son tout premier opéra séria en 1864 : Les Fées du Rhin.

Le Comte Ory

Poussé par la nécessité de son engagement et par le contrat signé, Rossini doit écrire un ultime ouvrage. Aidé par Scribe et Delestre-Poirson pour le livret, il va mettre en musique les frasques médiévales du terrible Comte Ory, incorrigible séducteur. Cela donne lieu à de nombreux quiproquos et coups de théâtre dans la plus pure tradition farcesque. La musique pétillante de Rossini évite le piège de la ringardise comme celle d’Offenbach pour Geneviève de Brabant[8]. On oscille entre un Moyen-Age de rêve et un rêve de Moyen-Age!

La partition est tonique, rythmée et l’œuvre, au final, s’apparente à ce que l’on qualifie en France, au plan théâtral, de « vaudeville ». On est proche de Feydeau ou Labiche. La mécanique en est obligatoirement précise, le rythme rapide y est essentiel tout en évitant le piège d’un bouillonnement qui rendrait l’œuvre illisible.

Assez clairement, le chant et la musique rossiniennes semblent faits pour cette accumulation de situations drôles ou parfois scabreuses, ces revirements brusques, les quiproquos incessants. Elle favorise les mouvements vocaux y compris dans des rythmes qui exigent une technique sans faille et, précisons-le, particulière des artistes surtout dans les tessitures hautes

Sans que, pour autant, soient esquivés les sentiments, les tourments de chacun des personnages qui sont exprimés alors d’une façon lyrique plus classique. Ainsi, la souffrance que fait naître la solitude de la Comtesse Adèle, son inquiétude vis-à-vis de son frère parti en croisade, son ambivalence par rapport aux avances du Comte Ory – déguisé en ermite puis en bonne sœur -produit toute une gamme de sentiments qui restent audibles et intelligibles sans que la bouffonnerie ou la vulgarité ne viennent entamer la délicatesse d’une partition subtile et, à mon avis, totalement au service de l’intrigue et de la peinture des caractères.

Est-ce l’effet d’un hasard ou d’une volonté mais l’Amérique du Sud fait une entrée remarquée au Festival Rossini en la personne de l’argentin Hugo de Ana qui signe la mise en scène.

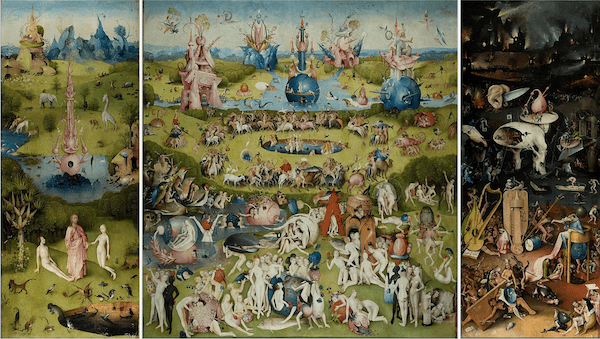

Lorsque le public investit la salle, il découvre la partie gauche du triptyque de Hieronymus[9] Bosch, entourée de néons bleus, qui occupe la scène : Le jardin des délices. Cette célèbre création, que les spécialistes datent entre 1494 et 1505, proviendrait de la commande faite au peintre par Henri de Nassau-Breda, général de Charles Quint. Les descendants la cèdent à la couronne d’Espagne. Le tableau finira dès 1593 au palais de l’Escurial, ce monastère qui était la résidence secondaire du roi Philippe II d’Espagne[10]avant d’intégrer en 1939 le Musée du Prado.

musée du Prado. 220cm/380cm, huile sur panneau de chêne.

Le tableau du peintre hollandais est, en fait, un triptyque dont les cinq parties sont complémentaires.

Fermé, le panneau, dans les tons gris, représente, un globe transparent dans lequel est inscrit un disque représentant la terre. Dans le coin gauche, en gris également, Dieu contemple son œuvre : il a créé le monde…que nous allons découvrir en ouvrant.

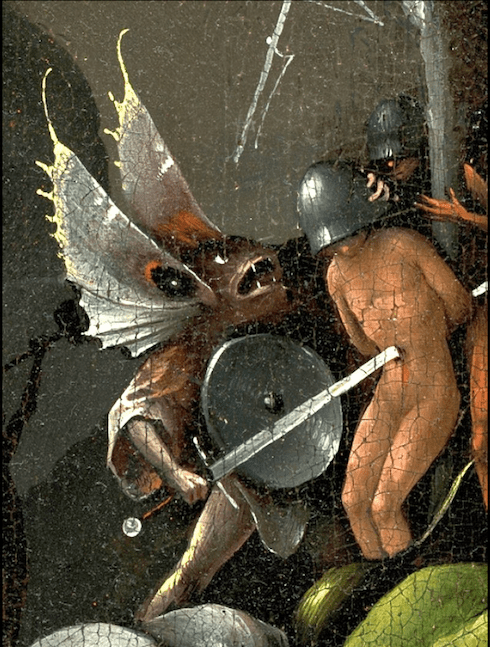

Le panneau de gauche – en partie sur la scène – représente le Paradis, la création d’Ève et sa présentation à Adam par le Christ lui-même. Le panneau central décrit l’humanité avant le déluge et, le dernier, l’enfer et ses affres avec un étonnant homme-arbre.

Il est utile de préciser que certains éléments picturaux peints sur les panneaux vont se retrouver comme objets du décor. Notamment l’homme-arbre et diverses volatiles dont certains – le dernier dans la scénographie – un oiseau chevauchant un canard – correspond, sans voile, à la scène du lit qui réunit le Comte Ory, la Comtesse Adèle ainsi que le page Isolier. Donc à une scène explicitement sexuelle…qui rejoint finalement le thème du triptyque de Bosch qui met en scène les affres de la tentation et de la luxure.

Le propos du metteur en scène met en correspondance l’œuvre de Hieronymus Bosch, peintre de la Renaissance et celle de Rossini qui, rappelons-le, est une farce médiévale. Les deux temporalités sont donc cohérentes.

Revenons sur la peinture de Hiéronymus Bosch. Composée de trois volets, les explications et les querelles interprétatives se perdent en conjectures depuis des siècles.

L’ensemble forme une continuité qui explique ou renforce le propos moral du peintre. Cette narration picturale vise didactiquement à détourner l’homme du pêché, de la luxure, et de renforcer la peur de la transgression, la crainte de l’enfer.

Il y a donc une relative cohérence entre le propos du tableau de Hieronymus Bosch et l’œuvre de Rossini qui peut être raisonnablement taxée de farce médiévale dont la verdeur paillarde est plus que suggérée. Les relations sexuelles n’y sont pas – comme dans le premier panneau – envisagées sous l’angle de la seule reproduction mais sous celui du plaisir et de la luxure : telle est la volonté du libertin qu’est le comte Ory et ses chevaliers qui bénéficient, aussi, de la complicité de leurs victimes.

La multiplicité des personnages du panneau central traduit l’accumulation, le chaos, le grotesque de ce qui pourrait apparaître comme « une immense bacchanale » pour reprendre une expression chère à Offenbach décrivant l’Olympe. A ce titre, la scène du lit de la fin de l’opéra-buffa se déployant sur une structure où un oiseau imaginaire s’accouple ostensiblement avec un canard n’est alors plus qu’une des formes du chaos et de la luxure qui agite alors tous les animaux – homme compris – de la création.

L’agitation pulsionnelle, le chaos impliquent un nombre impressionnant de personnes évoluant sur scène. Cela donne un sentiment de confusion, d’exagération, cohérent mais révélant un flottement dans la précision d’une chorégraphie des mouvements scéniques laissée semble-t-il un peu au hasard…ou à l’inspiration des nombreux protagonistes.

Mais le Diable ne vient-il pas subrepticement mettre le chaos dans le bel ordonnancement divin?

Photo FaceBook

La plateau vocal emmené par un J.D.Florez qui ne ménage pas sa peine ni, visiblement, son plaisir à jouer avec sa voix et son talent de comédien de toutes les ficelles de la roublardise, des palettes de la grivoiserie et de la complicité avec le public.

Il est aidé en cela par une habituée du rôle – Julie Fuchs – qui montre un réel talent comique de comédie sans qu’à aucun moment n’en pâtisse la qualité de son chant qui est, sur une partition difficile, d’une incroyable qualité. Le page Isolier, dans un rôle travesti, permet au mezzo-soprano de Maria Kateva de se distinguer tant par la puissance de sa prestation musicale que son efficacité scénique. Nahuel Di Piero, basse, en Gouverneur, Monica Bacelli, mezzo-soprano, en Ragonde et Andrzej Filonczyk, baryton, dans le rôle de Rimbaud contribuent à placer haut cette distribution de qualité très homogène. Le Diable n’a pas divisé pour mieux régner et instiller le chaos!

Si le tableau central de Hieronymus Bosch représentait l’humanité avant le déluge en proie aux plaisirs et aux portes de l’enfer…nul doute qu’aidé de la si belle partition de Rossini nous n’ayons pris le ticket pour y accéder !

Otello

Otello ou le Maure de Venise est le 19ème opéra de Rossini écrit à l’âge de 26 ans entre Le Barbier de Séville et La Cénérentola. Il l’a composé pour Naples où il était arrivé deux ans plus tôt. Il y fait la connaissance de deux ténors extraordinaires : Andrea Nozarri et Giovanni David pour les rôles respectifs d’Otello et de Rodrigo auxquels il faut ajouter Iago qui est aussi un ténor.

Là réside une spécificité de cette œuvre rossinienne puisque trois ténors s’affrontent bouleversant le schéma un peu caricatural de l’opéra « classique » où la joute se fait entre des tessitures différentes généralement masculines en vue de l’amour d’une femme. Écoutons le chef Maurizio Benini lorsqu’il dirige l’œuvre à Liège en 2021 qui conclut que cela : « détermine une prédominance évidente d’une couleur générale tendant au clair et brillant, avec un équilibre sonore très difficile mais que Rossini arrive à gérer de façon parfaite.”.

Les trois ténors de la distribution occupent les rôles principaux – Enea Scala (Otello), Dmitry Korchak (Rodrigo) et Antonio Siragusa ( Iago) – et, s’ils s’affrontent vocalement et violemment à de nombreuses reprises, il faut y adjoindre les autres rôles masculins qui portent à 6 le nombre des tessitures identiques. Seul, Elmiro, le père de Desdémone, est une basse.

On murmurait dans les couloirs de l’Arena que la Desdémone d’Éléonora Burato, soprano, était probablement la meilleure du siècle pour ce rôle : elle alliait, il est vrai, puissance du chant et finesse dans l’interprétation d’une partition très émotionnelle. Il y a donc une filiation avec la créatrice du rôle le 4 Décembre 1816 au Teatro del Fondo à Naples. Isabella Colbran[1] va devenir l’égérie…puis l’épouse du compositeur.

Otello n’est pas l’adaptation de la pièce éponyme de Shakespeare comme Verdi le fera quelques années plus tard avec le génie qu’on sait. Le livret écrit par le marquis Francesco-Maria Berio di Salsa est tiré d’une adaptation de l’œuvre de Jean-François Ducis (1792) qui, lui-même, s’était inspiré de Shakespeare.

L’opéra obtint un grand succès malgré la désapprobation du public pour une fin si tragique : Otello tue, par jalousie, Desdémone avant de se donner la mort. L’opéra sombre dans l’oubli et ce n’est qu’à partir des années 1950 qu’il fit un juste retour sur les scènes révélant une œuvre qui n’a rien perdu de sa valeur même très différente de celle de Verdi. D’autant qu’il contient, après l’air du Gondolier, où ce dernier rappelle à Desdémone le chant d’amour désespéré de sa nourrice africaine, la subtile romance du saule « Canzone del Salice[2] » accompagné à la harpe qui est en quelques sorte l’acmé du rôle de Desdémone.

L’Otello de Rossini diminue le rôle manipulateur et néfaste de Iago. Sa perversité diabolique chez Shakespeare introduit le doute dans l’esprit du Maure au point de le conduire à tuer la femme qu’il aime. Dans l’œuvre rossinienne, Iago manipule plus les états émotionnels de Rodrigo qui clame son amour pour Desdémone pour susciter la jalousie d’Otello. Le rôle de Rodrigo, secondaire chez Shakespeare, devient, par contre, plus important dans l’œuvre de Rossini.

Au cours de l’ouverture, des projections vidéos nous informent des drames que suscitent un nombre important de féminicides. La presse écrite relaie en manchettes spectaculaires ces drames. Sur chaque côté de la scène deux téléviseurs diffusent des images tirées du passé des protagonistes et montrent les violences faites aux femmes. Tel est le point de départ de Rosetta Cucchi, la metteuse en scène, qui réactualise de façon intemprelle le cadre du drame situé dans un palais à l’esthétique stalinienne et froide ainsi que dans ses offices.

Si Iago et Rodrigo complotent à l’arrière-plan contre Otello, il semble que l’enjeu du drame se situe ailleurs. Probablement plus dans le conflit – terriblement et, osons le dire, assez banalement oedipien – dans lequel semble être prise Desdémone par rapport à son père, Elmiro, qui déteste Otello. De fait, ce dernier promet sa fille à Rodrigo qui est le fils du Doge avec lequel de sombres accords politiques se profilent. Otello, dans un mouvement désespéré, supplie Desdémone de se prononcer en sa faveur devant son père.

A l’acte 2, Desdémone demande à Rodrigo – qui l’aime, d’infléchir la décision de son père et d’apaiser son courroux. Elle lui révèle qu’elle est l’épouse d’Otello. Cette annonce plonge Rodrigo dans le plus profond désespoir. Iago, qui a intercepté une lettre d’amour destinée à Otello contenant une mèche de cheveux, fait croire, pour exciter l’agressivité d’Otello, que la missive a pour destinataire RodrIgo. La Maure, fou de rage, veut se venger. Le duel entre Otello et Rodrigo est imminent : l’évanouissement de Desdémone n’empêche pas l’affrontement. Otello sort vivant mais banni par Elmiro, le père de Desdémone.

A l’acte 3, Desdémone entend un gondolier qui chante, dans le lointain, tristement. Sa peine rappelle à Desdémone la perte d’un ami mort qu’elle a aimé. C’est la célèbre aria « Assise au pied d’un saule » accompagnée à la harpe qui préfigure l’entrée d’Otello qui la tue quand bien même le père bénit ce mariage

Conscient d’avoir été dupé, Otello se donne la mort clôturant ce qu’il faut bien appeler un drame passionnel qui ne concerne pas seulement Otello et Desdémone mais aussi la relation de la jeune femme à son père qui s’oppose à ses choix.

Si à l’époque de la République de Venise, la force du patriarche était inflexible et ses décisions sans appel, l’actualisation rend encore plus improbable le scénario. Actuellement, peu de père à notre époque, sans être des pleutres, peuvent infléchir l’inclinaison amoureuse et encore moins le mariage d’un enfant. Ce type de soucis fait, d’ailleurs, les délices d’une presse people où s’étalent les désarrois de célébrités. Il faut faire pleurer Margot …

Comme nous pleurons sur le sort tragique de ces deux amants bercés par la musique et le chant…du cygne.

Récital, récital….concert !

©Photo université du Texas. Austin

Le récital, auTeatro Rossin de Michaël Spyres a été annulé pour des motifs familiaux…. Celui de sa remplaçante, Angela Mead, aussi mais pour des raisons de santé….

Un concert symphonique dirigé par le maestro Daniel Schmitt proposait, au débotté, un programme alternant œuvres de Rossini – les ouvertures de La pie voleuse, du Barbier de Séville – et de La Pirate de Bellini ainsi que la Symphonie n°4 d’Anton Dvorak – devant un parterre plus que clairsemé mais chaleureux.

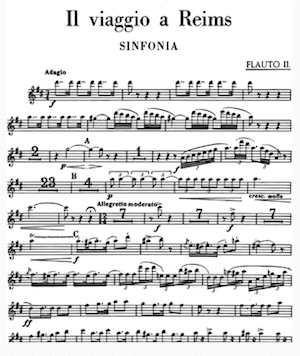

Pourtant une atmosphère inversement proportionnelle à la fréquentation régnait dans le Teatro Rossini brûlant du feu des applaudissements. Au point de provoquer la forte émotion du chef d’orchestre devant l’accueil enthousiaste des rares spectateurs. Il avait, effectivement, débuté sa carrière en 2009 en dirigeant le spectacle de l’Academia Rossini où les jeunes chanteurs sélectionnés finalisaient leur apprentissage du chant rossinien en donnant « Le voyage à Reims ». Il retrouvait l’atmosphère enthousiaste et accueillante de ses débuts !

Sans tomber dans l’image convenue et en lien avec Le Voyage à Reims, la panne provoquée par la pandémie était bien réparée, la calèche pouvait repartir…et le Festival aussi ! Et qu’au travers de lui, vive Rossini.

[1] On trouve un écho direct de cette chasse aux partisans des idées révolutionnaires françaises dans l’œuvre de Puccini où le terrible Baron Scarpia fait une chasse sans merci aux tenants des Lumières.

[2] Toutes formes confondues, Rossini composera 240 œuvres

[3] Le castrat est un chanteur de sexe masculin qui, ayant subi la castration, avant sa puberté pouvait conserver le registre aigu de sa voix enfantine tout en bénéficiant du volume sonore de la capacité thoracique d’un adulte.

[4] Les « fioritures » sont, en musique et principalement en chant, une note ou un groupe de notes, improvisées ou écrites, insérées dans une mélodies vocales ou instrumentale pour l’embellir. On comprendra alors tout le parti que les chanteurs pouvaient en tirer pour s’attirer les faveurs du public. On peut se documenter à partir du film de Grérard Corbiau (1994) qui retrace la vie de l’un des plus célèbres d’entre eux : Farinelli.

[5] Giaochino Rossini est affectueusement nommé le « Cygne de Pésaro » sa ville natale dans laquelle il vécut, de fait, fort peu.

[6] Une très belle production de cette œuvre a été retransmise en direct du Métropolitan Opéra de New York en 2011 avec Diana Damrau dans le rôle de la comtesse Adèle, Joyce Di Donato dans celui du page Isolier et Juan Diego Florez incarnait le Comte Ory. Une récente production s’était aussi distinguée à l’Opéra-Comique en 2017 avec Philippe Talbot et Julie Fuchs et Gabrielle Arquez dans le rôle du page Isolier. La mise en scène était signée de Denis Podalydès.

[7] Rappelons que Reims était traditionnellement la ville du sacre des rois

[8] Geneviève de Brabant est un opéra bouffe de Jacques Offenbach créé le 19 Novembre 1859 – peu après Orphée aux enfers – au théâtre des Bouffes Parisiens d’après la légende médiévale de Geneviève de Brabant.

[9] Jheronimus van Aken dit Jérôme Bosch 1450- 1516.

[10] On peut se référer au Don Carlos de Guiseppe Verdi créé à Paris en 1867

[11] On peut se reporter au CD que Joyce di Donato a consacré à Isabelle Colbran intitulé Colbran, the muse 2OO9 Virgin Classics dans lequel se trouvent deux extraits d’Otello dont la célèbre chanson du Saule.

[12] Chanson du saule

[13] J.P.Vidit est Président du Cercle Lyrique de Metz et l’auteur en 2020 du livre paru aux Éditions Symétrie: Les Contes d’Hoffmann ou le reflet retrouvé de Jacques Offenbach. Il contribue régulièrement sur Wukali.